仮想通貨を少しずつ利確する際の税金の計算方法とメリット・デメリット

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

2025年07月27日

仮想通貨/暗号資産

この記事の監修者

村上裕一公認会計事務所/代表村上 裕一

大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。

近年、仮想通貨取引が世界的に大きな注目を集めています。ビットコインをはじめとする仮想通貨は、その利便性と高い投資リターンの可能性から、多くの個人投資家が参入しています。しかし、仮想通貨取引に関しては利益が出ているのであれば、適切な申告と納税が求められます。仮想通貨の脱税は、税務署が注力して分析・調査している分野の一つです。そのため仮想通貨の税務調査の件数は年々増加傾向にあります。本記事では、仮想通貨取引における税務調査の実態と、それに備えるための対策について解説します。

目次

税務調査は、税務当局が納税者の申告内容の正確性を確認するために行う調査です。簡単に言うと、確定申告書の答え合わせが税務調査になります。主な目的は、申告漏れや過少申告の発見、脱税の防止などです。

税務調査には、大きく分けると3種類が存在しています。

|

種類 |

事前の通知 |

目的 |

主な内容 |

|

お尋ね |

あり |

確定申告書の単純な間違いの修正 |

税務署の担当者による内容確認がメイン。主に電話や手紙で行われる。 |

|

税務調査 |

あり |

脱税の可能性がある納税者を検出 |

電話や手紙にて事前通知をした上で、税務調査官による調査を行い、脱税の有無を調査する。 |

|

査察 |

なし |

重大な脱税を指摘 |

事前に税務署側で重大な脱税を検出しており、事前通知なしで多数の査察官が押し込み、重大な脱税を検出する。 |

税務調査の対象となる納税者は、無作為に選ばれるケースもありますが、一般的に、申告内容に不自然な点がある場合や、高額所得者、頻繁に海外取引を行う個人や法人などが選定されやすい傾向にあります。

仮想通貨(暗号資産)取引は、税務署が重点的に調査している取引の一つになっています。

税務署では、主に以下の情報から、仮想通貨の脱税を検出しています。

税務署は、各銀行と連携しています。

税務署は、仮想通貨取引所とも連携しています。

その他、口コミやタレコミ、SNSなども税務調査の理由の一つになっています。

居酒屋での会話も、誰が聞いているかわかりません。居酒屋での会話を聞いて、それを税務署にタレコミし、税務調査が入ったという事例も存在しています。

また、近年はSNSでの発言も税務署はチェックしています。SNSにて、仮想通貨で大きな利益が出たという報告があれば、ちゃんと申告納税をしているか税務署がチェックするでしょう。

仮想通貨の税務調査は通常の税務調査と異なる面があります。取引履歴が多くなりやすく、また取引の分析が複雑になりやすいためです。

具体的には、以下のような特徴があります

仮想通貨の税務調査においては、通常の調査官のみならず、情報処理に長けた調査官が同行することがあります。情報技術専門官と言われるような情報処理に詳しい調査官です。仮想通貨の税務調査は取引履歴の分析などの高度な情報処理が求められる麺があるために、この専門の調査官が同行することがあるのです。

仮想通貨投資をされている方であれば、Google Authenticatorなどの2段階認証アプリを活用していることかと思います。この2段階認証を行うことで、投資家自身の大事な資産を保護することができるのです。

仮想通貨の税務調査では、この2段階認証アプリの提示が求められることが多いです。投資家が2段階認証アプリを使っているということは、2段階認証アプリを見れば投資家が利用している仮想通貨取引所を網羅的に検出することができるためです。

仮想通貨の税金は、投資家が利用している全ての仮想通貨取引所の取引履歴を分析して損益を算出する必要があります。そのため、一部の仮想通貨取引所を意図的に無申告にすることによる脱税を防ぐために、2段階認証アプリが見られることとなります。

仮想通貨の損益計算は非常に複雑になりやすく、取引数も多いために損益計算を実施しようとすると何日も時間がかかります。そのため、税務調査の際には、調査官が取引履歴をUSBなどで持ち帰ることが多いです。

では実際にどのような税務調査の事例があったでしょうか?

ここでは、仮想通貨の税務調査にて脱税が指摘された代表的な事例を紹介いたします。

このように、仮想通貨の税務調査については、税務署はここ数年特に注力を入れている分野になります。

仮想通貨取引は、税務署が重点的に調査している取引の一つになっています。

国税庁は毎年、所得税及び消費税調査等の状況という資料を提示しています。その資料においては、国税庁が注力して調査する項目が列挙されております。

仮想通貨取引は、インターネット等取引として国税庁が注力して調査している取引の一つとなっています。

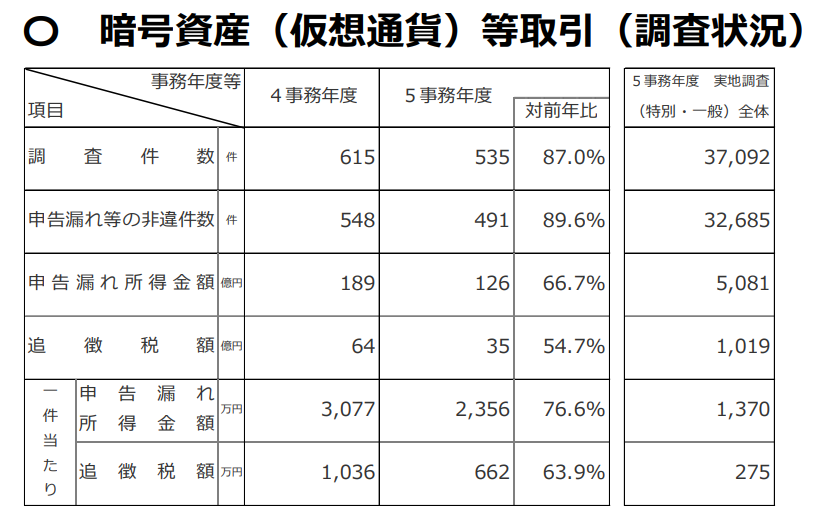

(参考:国税庁発表の「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」)

上記のように、年間500~600件は仮想通貨の税務調査が行われております。

仮想通貨取引を行う方は、税務調査に備えて、以下の点に留意しましょう。

– 仮想通貨の取得価格、売却価格、手数料等を詳細に記録する

– 取引所からの取引履歴レポートをダウンロードし保管する

– 損益計算ツールを活用するのであれば、ツールからCSVデータなどをダウンロードし保管する

– 仮想通貨取引に詳しい税理士に相談し、損益計算から確定申告までの助言を得る

– 必要に応じて、税務調査立ち合い支援を依頼する

– 過去の申告に誤りがある場合、自主的に修正申告を行う

– 自主的な開示により、ペナルティが軽減される可能性がある

仮想通貨取引は、近年ますます価格が上昇し、多くの人々を惹きつけていますが、税金については十分な注意が必要です。仮想通貨取引に特化した税務調査は増加傾向にあり、適切な申告と納税が求められています。

正確な取引記録の保持、専門家への相談、自主的な開示などを通じて、税務調査に備えることが重要です。仮想通貨取引を行う全ての方が、適切な税務処理を行い、健全な仮想通貨市場の発展に寄与することを願っています。

免責事項

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。